30. Виды каналов передачи.

Под каналом

связи подразумевают совокупность устройств и физических сред,

обеспечивающих передачу сообщений из одного места в другое (или от одного момента

времени до другого). Если канал используется для передачи дискретных сообщений,

он называется дискретным каналом. Непрерывным будем называть канал,

предназначенный для передачи непрерывных сообщений.

Так как в процессе передачи дискретных

сообщений модулятором в соответствии с поступающей последовательностью символов

осуществляется изменение информативного параметра непрерывного (чаще всего

высокочастотного) сигнала, генерируемого передатчиком в линию связи, то часть

дискретного канала от выхода модулятора до входа демодулятора (рис. 4.1)

является непрерывным каналом связи. Включив в состав этого канала на передающей

стороне модулятор, а на приемной — демодулятор, получим дискретный канал,

характеризуемый на входе множеством символов u, а на выходе — множеством

символов υ.

Для достижения определенных целей в указанный

дискретный канал могут быть введены кодирующие и декодирующие устройства. При

этом получаем дискретный канал связи, на вход которого поступают сообщения z, а выходом являются сообщения w, направляемые

адресату. Отметим, что непрерывные сообщения z(t)

путем дискретизации и квантования всегда можно преобразовать в

дискретные и, таким образом, перейти от непрерывного канала к дискретному.

Если вредным действием помех в канале можно

пренебречь, то для анализа используется модель в виде идеализированного канала,

называемого каналом без помех. В

идеальном канале каждому сообщению на входе однозначно соответствует определенное

сообщение на выходе и наоборот.

Когда требования к достоверности велики и

пренебрежение неоднозначностью связи между сообщениями z и w недопустимо, используется

более сложная модель — канал с помехами.

Канал считается заданным, если известны

статистические данные о сообщениях на его входе и выходе и ограничения,

накладываемые на входные сообщения физическими характеристиками канала. Канал

прямой передачи (от источника сообщений к их получателю), дополненный обратным

каналом, например, для запроса повторной передачи в случае обнаружения ошибки,

называют каналом с обратной связью.

Модели

непрерывных каналов связи. Каналы, используемые для передачи непрерывных сигналов, принято

называть непрерывными. Такие каналы до сих пор находят широкое применение,

например, в технике телефонной связи, радиовещании.

Реальные непрерывные каналы представляют

собой сложные инерционные нелинейные объекты, характеристики которых случайным

образом изменяются во времени. Для

анализа таких каналов разработаны математические модели различных уровней

сложности и степени адекватности реальным каналам. Модели, получившие наиболее

широкое распространение, — это разновидности гауссова канала.

Под гауссовым

каналом понимают математическую модель реального канала, построенную при

следующих допущениях:

1)

основные физические параметры канала являются известными детерминированными

величинами;

2)

полоса пропускания канала ограничена частотой FK герц;

3) в

канале действует аддитивный гауссовый белый шум —

аддитивная флуктуационная помеха ограниченной

мощности с равномерным частотным спектром и нормальным распределением амплитуд.

Предполагается также, что по каналу

передаются сигналы с постоянной средней мощностью, статистические связи между

сигналами и шумом отсутствуют, ширина спектра сигнала

и помехи ограничена полосой пропускания канала.

При рассмотрении информационных характеристик

канала (скорости передачи, пропускной способности, коэффициента использования)

основное внимание будет уделено гауссовому каналу.

Скорость

передачи информации по непрерывному каналу. Скорость передачи информации по непрерывному

каналу — это количество информации, которое передается в среднем принятыми

непрерывными сигналами υ(t), относительно

переданных u(t) в

единицу времени.

Поскольку полоса пропускания канала всегда

ограничена, непрерывные сообщения на достаточно продолжительном интервале

времени Т с некоторой погрешностью могут быть

представлены последовательностями отсчетов. С учетом наличия корреляционных

связей между отсчетами и конечной верности воспроизведения, обусловленной

воздействием помехи, для средней скорости Ĩ(VU)

передачи информации дискретизованным сигналом

получаем

![]()

где I(VU) определяется выражением,

аналогичным (4.25).

По мере

увеличения длительности Т эта

скорость возрастает, так как при каждом новом отсчете реализации уточняются. В

пределе при Т→∞ N-мерные распределения

становятся бесконечномерными и выражение (4.27) будет определять скорость

передачи информации по непрерывному каналу:

![]()

Переход к пределу при Т→∞

также означает усреднение скорости по всем возможным сигналам.

Степень вредного воздействия помехи с

известными статистическими свойствами на различные ансамбли входных сигналов

различна. Вследствие этого различны и значения скорости передачи информации.

Пропускная

способность непрерывного канала связи. Максимально возможную скорость Сн

передачи информации по непрерывному каналу с известными техническими

характеристиками называют пропускной

способностью непрерывного канала:

![]()

где максимум находят по всем возможным ансамблям входных сигналов.

Соответственно скорость передачи информации по непрерывному каналу связи

![]()

Определим

теперь пропускную способность гауссова канала.

![]()

Выясним, как зависит пропускная способность гауссова канала от ширины

полосы пропускания FK.

Из выражения (4.37) следует, что эта

зависимость нелинейна, поскольку FK также влияет на мощность помехи.

Учитывая равномерность энергетического спектра белого шума, представим его

мощность Р![]() через удельную мощность Р0 на единицу частоты.

через удельную мощность Р0 на единицу частоты.

Выражение (4.37) примет вид

![]()

Рост пропускной способности канала при неограниченном расширении его полосы пропускания ограничен пределом СM:

![]()

Обозначив![]() по правилу

Лопиталя определяем предел Сн

при

по правилу

Лопиталя определяем предел Сн

при ![]() :

:

![]()

О характере зависимости![]() можно

судить по графику, представленному на рис. 4.7.

можно

судить по графику, представленному на рис. 4.7.

Скорость передачи и пропускная способность каналов без

помех. Скорость передачи и пропускная способность каналов с помехами.

Пропускная способность дискретного

канала без помех. Для теории и

практики важно выяснить, до какого предела и каким путем можно повысить скорость

передачи информации по конкретному каналу связи. Предельные возможности канала

по передаче информации характеризуются его пропускной способностью.

Пропускная способность канала Сд равна той максимальной скорости передачи информации

по данному каналу, которой можно достигнуть при самых совершенных способах

передачи и приема:

![]()

При заданном алфавите символов и фиксированных основных характеристиках

канала (например, полосе частот, средней и пиковой мощности передатчика) остальные

характеристики должны быть выбраны такими, чтобы обеспечить наибольшую скорость

передачи по нему элементарных сигналов, т. е. обеспечить максимальное значение VТ. Максимум среднего количества

информации, приходящейся на один символ принятого сигнала I(V,U), определяется на множестве распределений

вероятностей между символами ![]() .

.

Пропускная способность канала, как и скорость передачи информации по каналу,

измеряется числом двоичных единиц информации в секунду (дв.

ед./с).

Так как в отсутствие помех имеет место взаимно-однозначное

соответствие между множеством символов {ν} на

выходе канала и {u} на его входе, то I(V,U) = =I(U,V) = H(U). Максимум возможного количества информации на символ

равен log

m, где m — объем

алфавита символов, откуда пропускная способность дискретного канала без помех

![]()

Следовательно, для увеличения скорости передачи информации по дискретному

каналу без помех и приближения ее к пропускной способности канала последовательность

букв сообщения должна подвергнуться такому преобразованию в кодере, при котором

различные символы в его выходной последовательности появлялись бы по возможности

равновероятно, а статистические связи между ними отсутствовали бы. Доказано

(см. § 5.4), что это выполнимо для любой эргодической последовательности букв,

если кодирование осуществлять блоками такой длины, при которой справедлива

теорема об их асимптотической равновероятности.

Расширение объема алфавита символов m приводит к повышению пропускной способности канала

(рис. 4.4), однако возрастает и сложность технической реализации.

Расширение объема алфавита символов m приводит к повышению пропускной способности канала

(рис. 4.4), однако возрастает и сложность технической реализации.

Пропускная способность дискретного канала

с помехами. При наличии помех соответствие

между множествами символов на входе и выходе канала связи перестает быть

однозначным. Среднее количество информации I(V,U),

передаваемое по каналу одним символом, определяется в этом случае соотношением

![]()

Если статистические связи между

символами отсутствуют, энтропия сигнала на выходе линии связи равна

![]()

При наличии статистической связи энтропию определяют с использованием

цепей Маркова. Поскольку алгоритм такого определения ясен и нет необходимости усложнять

изложение громоздкими формулами, ограничимся здесь только случаем отсутствия

связей.

Апостериорная энтропия характеризует уменьшение количества переданной

информации вследствие возникновения ошибок. Она зависит как от статистических

свойств последовательностей символов, поступающих на вход канала связи, так и

от совокупности переходных вероятностей, отражающих вредное действие помехи.

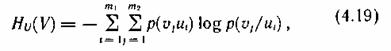

Если объем алфавита входных символов u равен m1, а выходных символов υ — m2, то

Подставив выражения (4.18) и (4.19) в (4.17) и проведя несложные

преобразования, получим

![]()

Скорость

передачи информации по каналу с помехами

![]()

Считая скорость манипуляции VT предельно допустимой при заданных технических характеристиках канала,

величину I(V,U) можно максимизировать,

изменяя статистические свойства последовательностей символов на входе канала

посредством преобразователя (кодера канала). Получаемое при этом предельное

значение СД скорости передачи информации по каналу называют пропускной способностью дискретного

канала связи с помехами:

![]()

где р{u} — множество возможных распределений вероятностей

входных сигналов.

Важно подчеркнуть, что при наличии помех пропускная способность канала

определяет наибольшее количество информации в единицу времени, которое может

быть передано со сколь угодно малой вероятностью ошибки.

В гл. 6 показано, что к пропускной способности канала связи с помехами

можно приблизиться, кодируя эргодическую последовательность букв источника

сообщений блоками такой длины, при которой справедлива теорема об асимптотической

равновероятности длинных последовательностей.

Произвольно малая вероятность ошибки оказывается достижимой только в

пределе, когда длина блоков становится бесконечной.

При удлинении кодируемых блоков возрастает сложность технической реализации

кодирующих и декодирующих устройств и задержка в передаче сообщений,

обусловленная необходимостью накопления требуемого числа букв

в блоке. В рамках допустимых усложнений на практике при кодировании

могут преследоваться две цели: либо при заданной скорости передачи информации

стремятся обеспечить минимальную ошибку, либо при заданной достоверности —

скорость передачи, приближающуюся к пропускной способности канала.

Предельные возможности канала никогда не используются полностью. Степень

его загрузки характеризуется коэффициентом

использования канала

![]()

где ![]() —

производительность источника сообщений; СД — пропускная способность

канала связи.

—

производительность источника сообщений; СД — пропускная способность

канала связи.

Поскольку нормальное функционирование канала

возможно, как показано далее, при изменении производительности источника в

пределах![]() ,

,![]() теоретически

может изменяться в пределах от 0 до 1.

теоретически

может изменяться в пределах от 0 до 1.